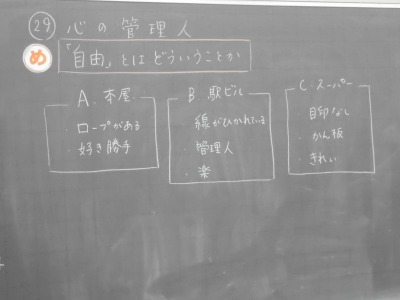

今回の道徳は、以下の3つの駐輪場の場面から「『自由』とは、どうゆうことか」について考えました。

A:本屋の駐輪場 目安になるロープが張ってあるが、それぞれが勝手に置いている。

B:駅ビルの駐輪場 線が引かれていて管理人もいるため並べるのが楽で、きれいに並べて置いている。

C:スーパーの駐輪場 目印はないが「あなたが管理人です」の看板があり、きれいに並べて置いてある。

児童は、「自由」とは何なのかについて、互いに意見を出し合い。深く考えていました。

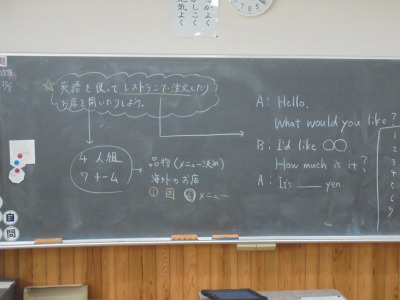

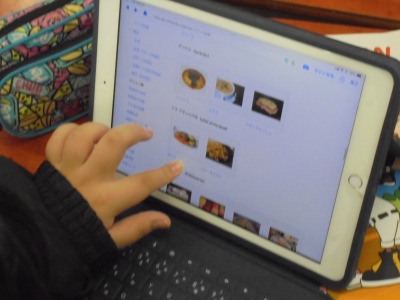

英語では「英語を使ってレストランで注文したり、お店を開いたりしよう」をめあてに活動しました。はじめに、注文の仕方、代金の聞き方、答え方などを学習し練習しました。その後、各班でお店を開きたい国(地域)を決め、メニュー作りに挑戦しました。次回は、今回の続きでメニュー作りをした後、実際の場面を想定して、お店とお客さんとで会話の練習をします。

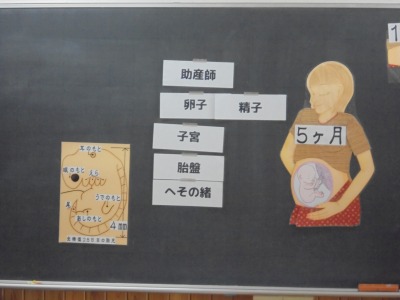

今回、助産師、保健師の方々をお招きして「いのちの授業」が行われました。はじめに、助産師さんから受精のこと、お母さんのおなかなの中での成長のこと、そして出産のことなど分かりやすくお話していただきました。次に、赤ちゃんの人形(約3㎏)を抱っこしたり、体験用のジャケットを付けて妊婦体験を行いました。最後に保健師さんから困ったことや悩みなどがある場合、近くの人にSOSを出すことの重要性を教えていただきました。

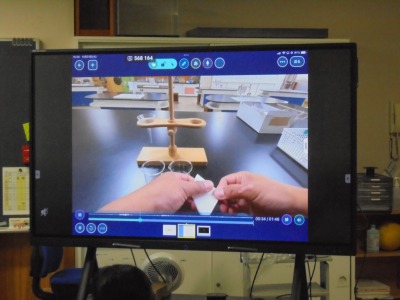

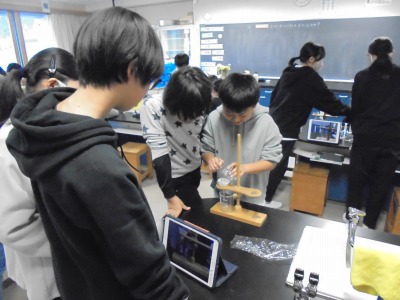

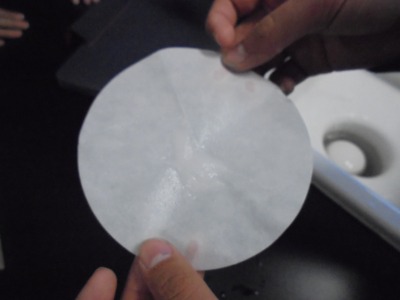

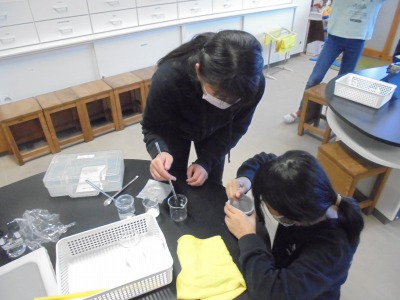

理科では、物が混ざっている水から、ろ紙を使って混ざっているものを取り出す方法である「ろ過」について学習しました。動画を見たり教師の説明を聞いたりして、ろ過の仕方について理解し、グループごとに実際にろ過する活動をしました。

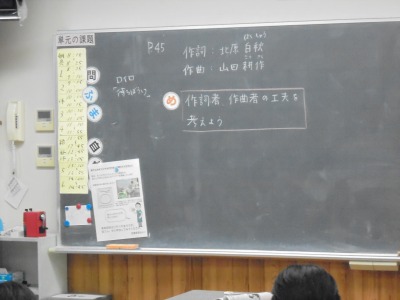

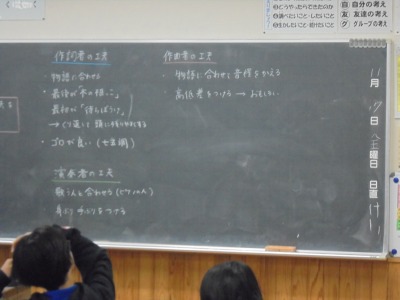

音楽では、『まちぼうけ』(北原白秋 作詞、山田耕作 作曲)の歌詞と曲に目を向け、それぞれで感じたことを伝え合いました。詩では「繰り返しの面白さ」「リズムにのりやすい語調」、曲では「物語(詩)に合わせて音程を変える」などの考えが出されました。

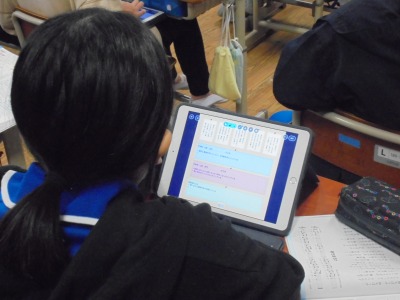

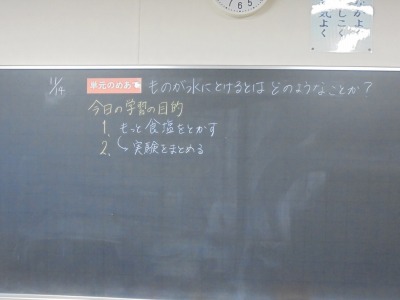

理科では、食塩水により多くの塩を溶かすにはどうすればよいかを考え、確かめるための実験をしました。児童は思い思いの仮説を立て、実験していました。

塩をすりつぶして、粒を細かくしたらどうなか?

温めて温度を上げたらどうだろう?

水の量を変えるとどうなるか?

欠席の児童もオンラインで参加

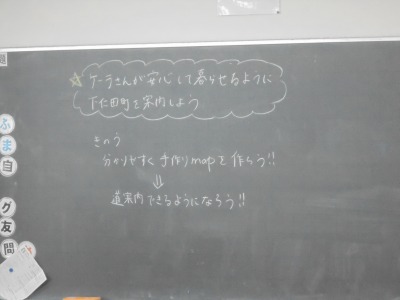

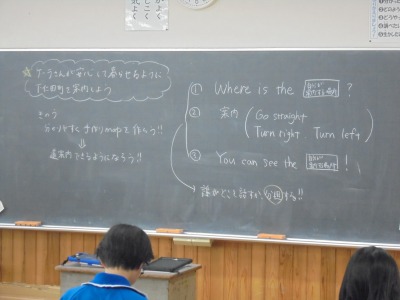

外国語科では、「ケーラさんが安心して暮らせるように、下仁田町を案内しよう」をめあてに、前時に作ったMapを使って、道案内の方法を学びました。習った交差点の曲がり方や進み方などをつかって、友だちやALTなどに、道案内をしました。

5年生総合的な学習の時間は、これまで調べてきたジオパークについて、まとめ、発信する活動を行っています。グループに分かれて、それぞれの活動を進めることができました。

今回は、下仁田町教育ICTアドバイザーの平井先生をお招きして、プログラミングの授業をしていただきました。子どもたちは、提案された課題を解決するために、タブレットでロボットに指示して実行させました。指示がうまくいかないと課題解決にはならず、試行錯誤で挑戦していました。